Analyse sociale de la commune en 1841

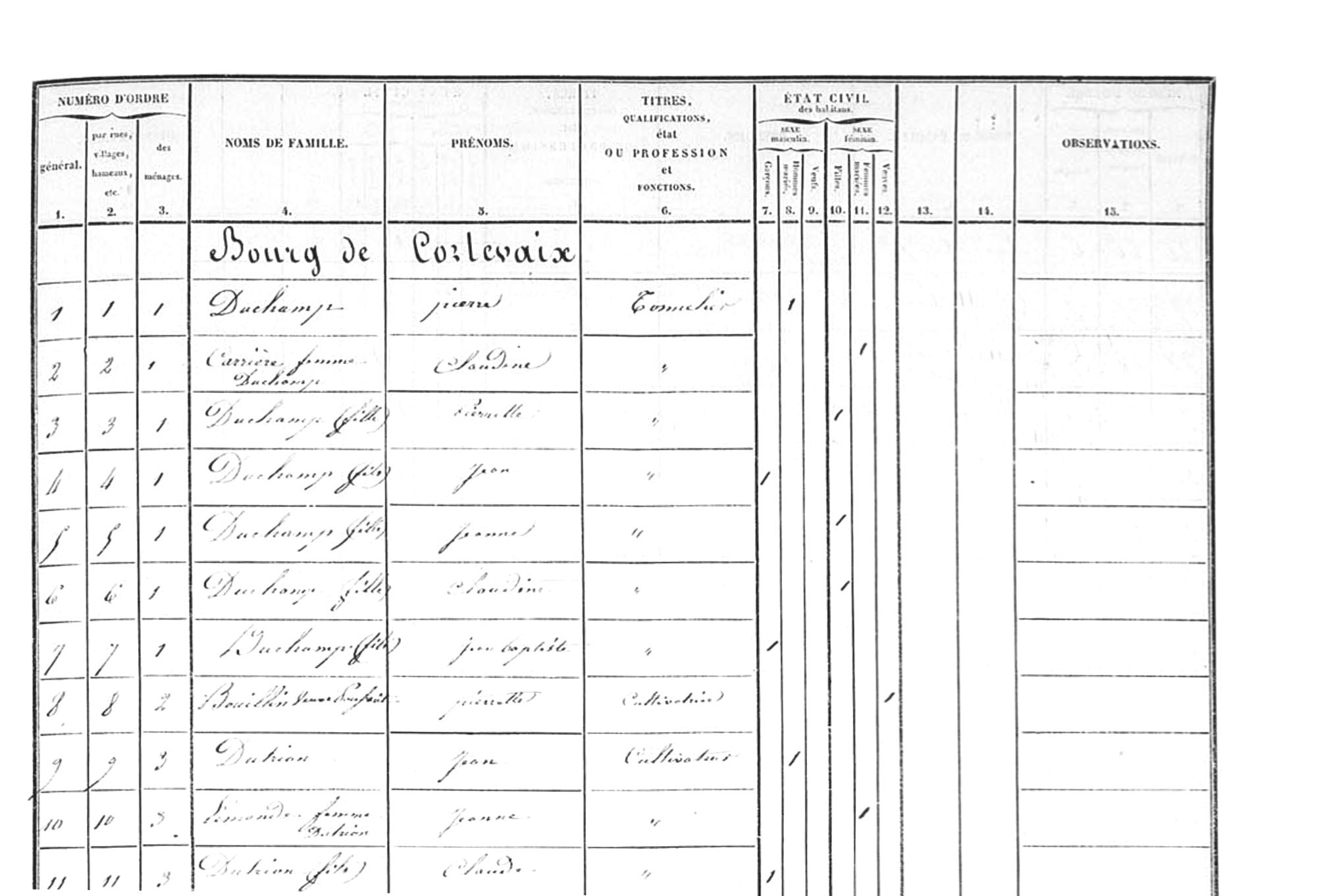

Pour comprendre l’évolution démographique de nos villages, une analyse détaillée s’impose à partir de l’exploitation des recensements individuels disponibles aux Archives départementales de Mâcon.

Étant donné le volume des informations à traiter, ces chiffres sont communiqués pour le Bourg, Crouzot et le Chambon en chapitre 1, pour Mont, Pommier et les Brûlées en chapitre 2. L’analyse de Confrançon est prévue dans le chapitre 3 pour janvier 2026.

Chapitre 1

Le Bourg de Cortevaix, Crouzot et le Chambon.

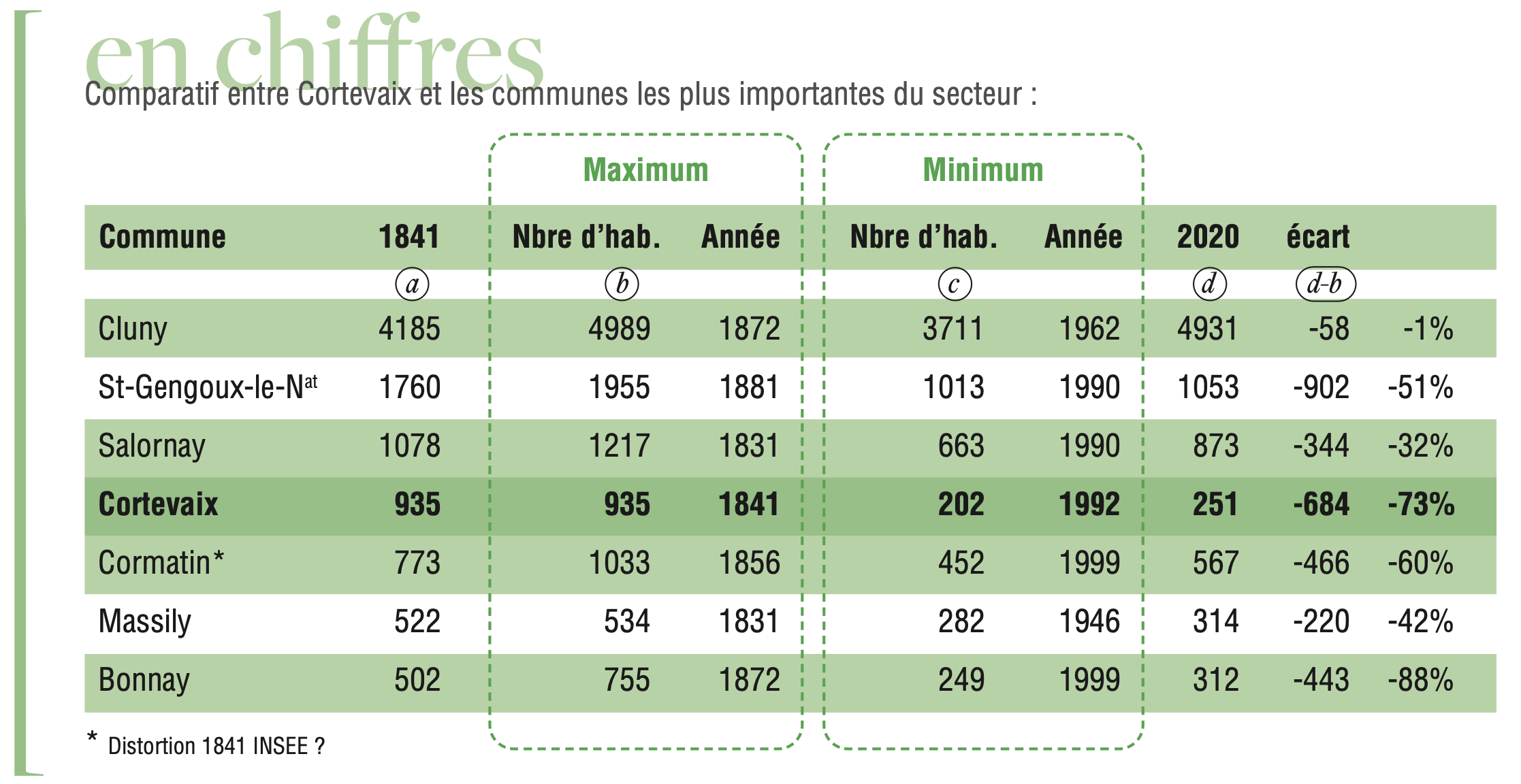

En 1841, Le Bourg de Cortevaix comptait 476 habitants, 11 au Chambon, et 9 à Crouzot. L’ensemble totalisait 496 habitants. En incorporant les villages de Confrançon : 143 habitants et Mont : 296 habitants, la commune de Cortevaix atteignait 935 habitants en 1841 contre 202 en 1990 et 251 en 2020.

Le tableau ci-dessus montre que Cortevaix était une commune plus peuplée que Cormatin, Massilly et Bonnay en 1841, alors qu’aujourd’hui, elle se situe en dernière position du tableau. Toutes ont perdu des habitants par rapport à leur maximum du 19e siècle. Par contre, à l’exception de Massilly, elles en regagnent depuis 30 ans.

À première vue, les communes disposant d’un tissu commerçant et artisan à ce jour se sont un peu moins dépeuplées que les autres. Il s’agit de Cluny, Saint-Gengoux, Salornay et Cormatin. Les autres n’ayant plus d’activités marchandes comme Cortevaix et Bonnay, se distinguent par une chute démographique considérable de respectivement -73% et -88% par rapport à leur maximum. On peut noter que toutes ont un regain de population depuis les années 1990 principalement. Il est à noter que Cluny a gagné 1220 habitants depuis son minimum de 1962.

Les causes de la décroissance de Cortevaix seront commentées dans l’analyse de Mont lors d’un prochain article, car ce village est le plus représentatif des causes de la perte de population de la commune.

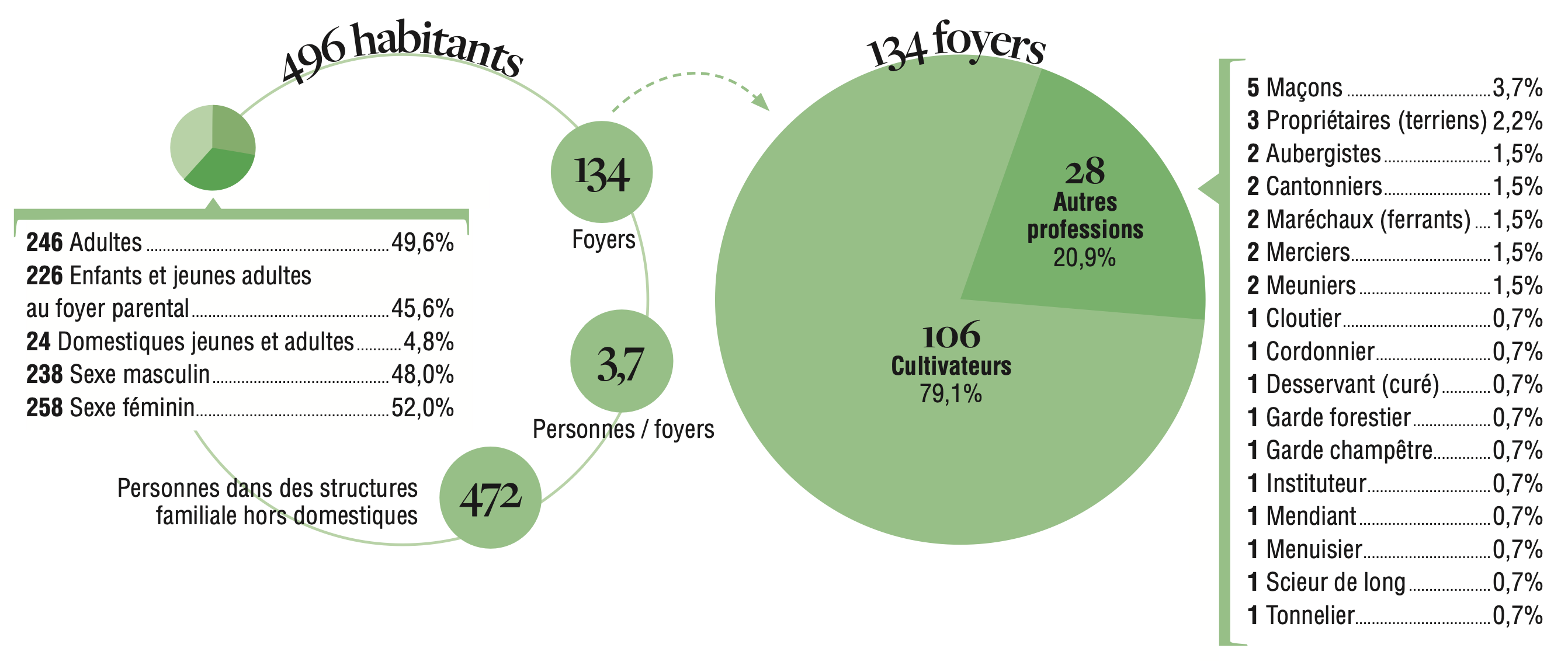

En 1841, le Bourg de Cortevaix peuplé de près de 500 habitants comptait 134 foyers soit près d’une trentaine de plus qu’aujourd’hui.

Profession : Sur les 134 foyers présents, 106 avaient le statut d’agriculteurs soit 79,1% et 28 avaient celui d’artisan, commerçant ou autre soit : 20,9%.

À la différence de Confrançon et de Mont qui étaient strictement affectés à l’agriculture, le Bourg était doté d’artisans : cinq maçons, deux maréchaux-ferrants, deux meuniers, un cloutier, un cordonnier, un menuisier, un scieur de long et un tonnelier. Il y avait aussi des commerçants : deux aubergistes et deux merciers. Il n’y avait pas de commerce d’alimentation.

A cette époque, les produits laitiers, volailles et légumes étaient vendus en circuit ultra-court chez les voisins cultivateurs. Le jardinage était pratiqué par toutes les familles. Chacun avait quelques poules pour les œufs et des lapins. La pêche dans la Guye et la chasse du petit gibier était aussi une source de protéines. Le braconnage était relativement toléré et le gibier était abondant. La farine provenait du moulin de Crouzot. Le pain, aliment de base essentiel, était cuit dans les fours privés du village. Pour les autres produits comme les épices : sucre, sel, le café et autres denrées, les habitants se les procuraient dans les bourgs commerçants limitrophes ou chez l’épicier ambulant en calèche à cheval.

Dans le recensement on trouve des employés municipaux : deux cantonniers, un garde forestier, un garde champêtre et un instituteur. Enfin, un « desservant » apparaît sur les listes, il s’agissait du curé de la commune. Un mendiant a été recensé également.

Structure familiale : Le nombre moyen de personnes au foyer était de 3,7 personnes.

Il y avait 246 adultes chefs et cheffes de famille dont 31 veuves et veufs. Aux 226 enfants vivant au foyer parental il fallait ajouter 24 domestiques vivant dans cette sphère familiale.

La cellule la plus importante comptait 9 personnes, sans aïeuls ni domestiques. On retrouve ces caractéristiques dans les villages de Confrançon et Mont.

Chapitre 2

Mont, Pommier et les Brûlées.

Les origines : une très longue histoire

Le nom des trois villages de la commune apparaît pour la première fois sur une charte de Cluny n°928 datée de 954 ou 994 ? Elle fait mention de la donation d’un domaine à l’abbaye, de seigneurs carolingiens aux noms francs, Willelmus et Gerdrudis (Guillaume et Gertrude). Ce domaine inclut « Curte Franzoni, Mont et Curtivais ».

Cette charte confirme, à minima, mille ans d’existence des trois villages, mais les preuves de peuplements bien antérieurs ne manquent pas ici.

Alors remontons le temps quelques instants pour prendre conscience que de très nombreuses générations se sont succédées sur le territoire communal depuis l’antiquité :

En effet, à 1500 mètres du sud-ouest de la commune, le menhir des Ublaies ou Zublé atteste de l’ancienneté de la présence humaine ici. Ce mégalithe du néolithique moyen, probablement érigé entre -3500 et -2300, a précédé l’arrivée des Proto-Celtes vers -1200, puis des Celtes (Gaulois) vers -500. À Mont, dans sa partie méridionale, le massif des Brûlées était occupé par l’homme, et les bois étaient plus clairsemés qu’aujourd’hui car le pacage était pratiqué jusqu’à la cime à 412 mètres d’altitude, où subsiste une pelouse calcaire résiduelle. On peut y voir encore aujourd’hui, des tumulus (ou tumuli) qui sont des tombes de l’époque dite du Hallstatt1, datant du premier âge du fer, de -800 à -475 avant JC. Dispersées sur plusieurs sites, elles se situent entre 300 et 400 m d’altitude (La Guye est à 202 m).

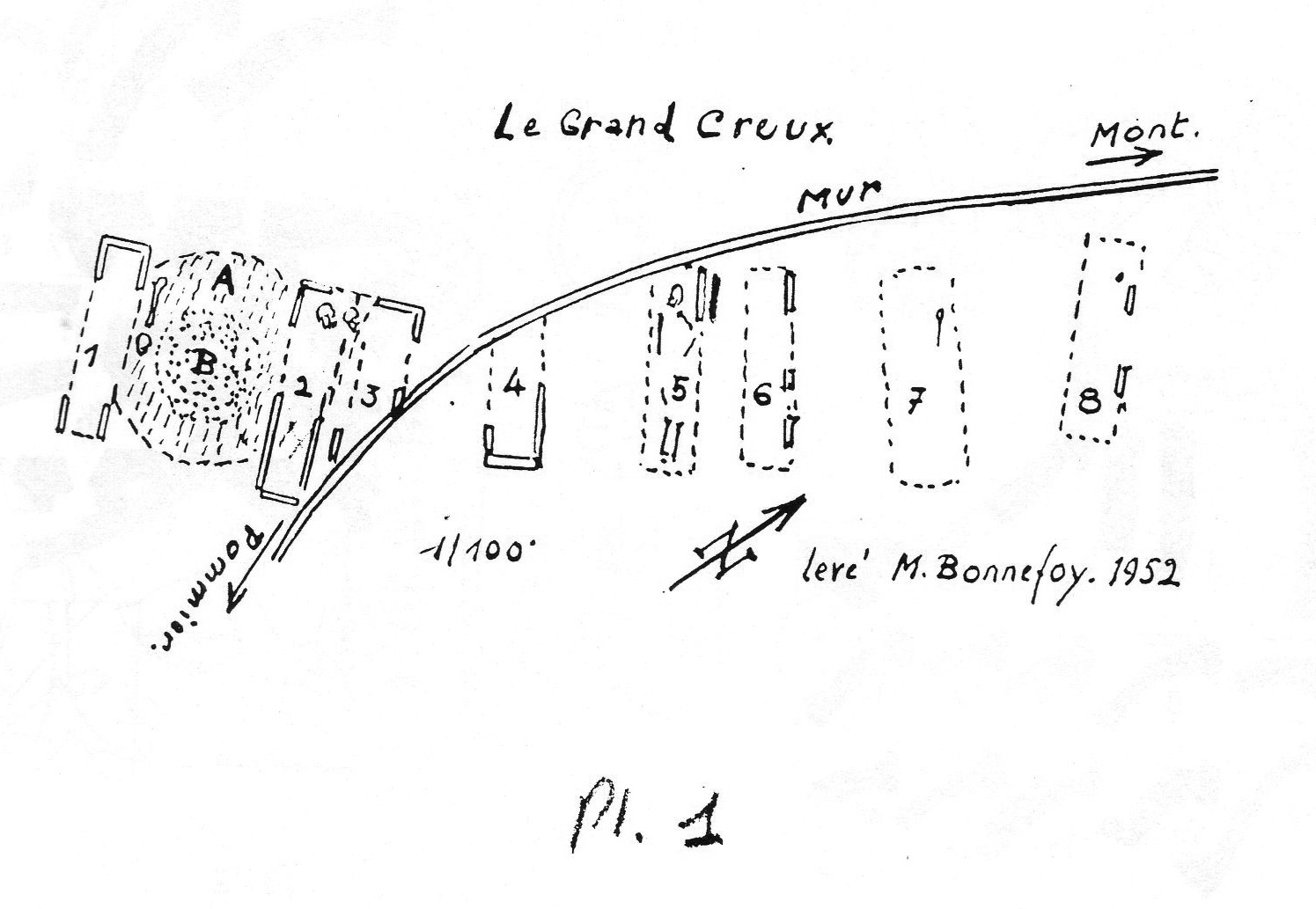

Un second site ayant fait l’objet de publications archéologiques2 se trouve au Grand Creux, entre Pommier et Mont. Il s’agit là d’un cimetière antique gallo-romain du Haut-Empire au milieu du IIe siècle. et mérovingien à partir du Ve siècle. Des tombes à incinération et à inhumation y ont été fouillées en 1952.

Mont disposerait d’un troisième site cité par l’historien et archéologue Gabriel Jeanton : « Les vestiges d’une ancienne enceinte flanquée de huit tours », a été signalée au lieu-dit les Brûlées, en 19313. Il fait référence à une lettre du maire de Cortevaix rédigée en 1928 et évoquant « un camp retranché ». Cette vaste enceinte est précisément située au lieu-dit Sur les Cloux entre le quartier des Hauts-Lemonde et le bois des Brûlées, dont l’étymologie de Cloux signifie clos ou enclos. Du mobilier découvert à proximité est conservé au Groupement Archéologique Mâconnais (restes de poteries du gallo-romain au moyen âge et pierres taillées).

À ce jour, on ne connaît pas les conditions de cette découverte, ni de quoi il s’agit précisément.

Gabriel Jeanton évoque également la présence probable d’un quatrième site non fouillé d’époque gallo-romaine au lieu-dit Urcy en limite d’Ameugny, au nord de Pommier.

Ces quatre sites démontrent l’ancienneté et la constance de la présence humaine à Mont de l’antiquité au présent. Il s’agit d’une très longue histoire.

L’importance des découvertes archéologiques de Mont et de Confrançon ont conduit Gabriel Jeanton à conclure que « Cortevaix serait le centre d’une région très riche en témoins des périodes de l’antiquité et de l’antiquité tardive. »

Notes & références

1. Visité vers 1950 par Jean Combier archéologue puis attesté par la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté en 1974.

2. SEHN – Maurice Bonnefoy – Roger Perraud

3. Gabriel Jeanton, dans « Le Mâconnais gallo-romain », tome IV, 1931, p.66-67″

1841, année du maximum démographique

Pour rappel, l’année 1841 a été choisie pour l’analyse suivante car c’est l’année où

la commune a atteint son maximum connu de population soit 935 habitants contre 251 en 2020. Cette année-là, Mont comptait 296 habitants soit 50 personnes de plus

que l’ensemble de la commune de Cortevaix en 2020.

Hameau ou village ?

Selon la définition du journal officiel du Sénat :

On entend par hameau un petit groupe d’habitations (une dizaine ou une quinzaine de constructions

au maximum) pouvant comprendre également d’autres constructions,

isolé et distinct du bourg ou du village.

On reconnaît qu’une commune peut être composée d’un ou de plusieurs villages et de plusieurs hameaux.

Donc par conséquent, Mont avec ses 56 foyers en 2023, n’est pas un hameau, mais un village, tout comme Confrançon.

Outre les raisons déjà évoquées dans le premier article concernant l’exode rural postérieur à 1841, on est en droit de se demander si Mont et ses quasi 300 habitants ne vivant que sur leur propre production, ne sont-ils pas arrivés à un pallier maximal vivable et viable. Tant de bouches à nourrir sur un territoire approximatif de 240 ha sans les bois ! Cela représentait 0.8 ha par habitant.

Or, les statistiques mondiales actuelles pourraient être rassurantes sur ce point car il s’avèrerait qu’un hectare de terres agricoles, avec les moyens actuels, pourrait nourrir entre 6 et 10 personnes, donc il y aurait de la marge. Théoriquement les 240 ha de Mont auraient pu en principe subvenir à une population minimale de 240 ha x 6 p. = 1440 personnes.

Seulement, en consultant les écrits source Persée :

« L’existence, vers 1840, d’une population rurale trop nombreuse par rapport aux ressources de l’agriculture traditionnelle (…) »

confirment les doutes initiaux sur une surpopulation supposée.

Non seulement ce territoire limité devait assouvir les besoins alimentaires de 300 personnes, mais une partie de la production devait être réservée aux semences, ou revendue sur les marchés et les foires pour acheter les vêtements, les fournitures, le matériel, les équipements nécessaires au fonctionnement d’une exploitation familiale.

Il fallait aussi faire appel aux bourreliers, taillandiers, forgerons, charrons, scieurs de long, maçons-couvreurs, tonneliers, maréchaux-ferrants, charretiers etc. De plus, les cultivateurs devaient réserver des superficies suffisantes pour « l’alimentation-carburant » du bétail non consommable comme les bœufs et les chevaux qui participaient aux travaux de labours et de traction.

Par ailleurs, l’importante culture de la vigne n’était pas une source de protéines. Il faut ajouter à cela les aléas climatiques qui pouvaient réduire à néant les récoltes vivrières, ce qui a été le cas plusieurs fois au XIXe siècle : crise du phylloxéra, qui a anéanti le vignoble, crise de la pomme-de-terre et du blé, crise économique et hivers glacials, étés pourris, disettes.

Les conditions défavorables au maintient d’une population importante ici, et l’attraction des centres industriels et urbains des XIXe et XXe siècles ont eu raison d’un modèle de peuplement exclusivement agricole.

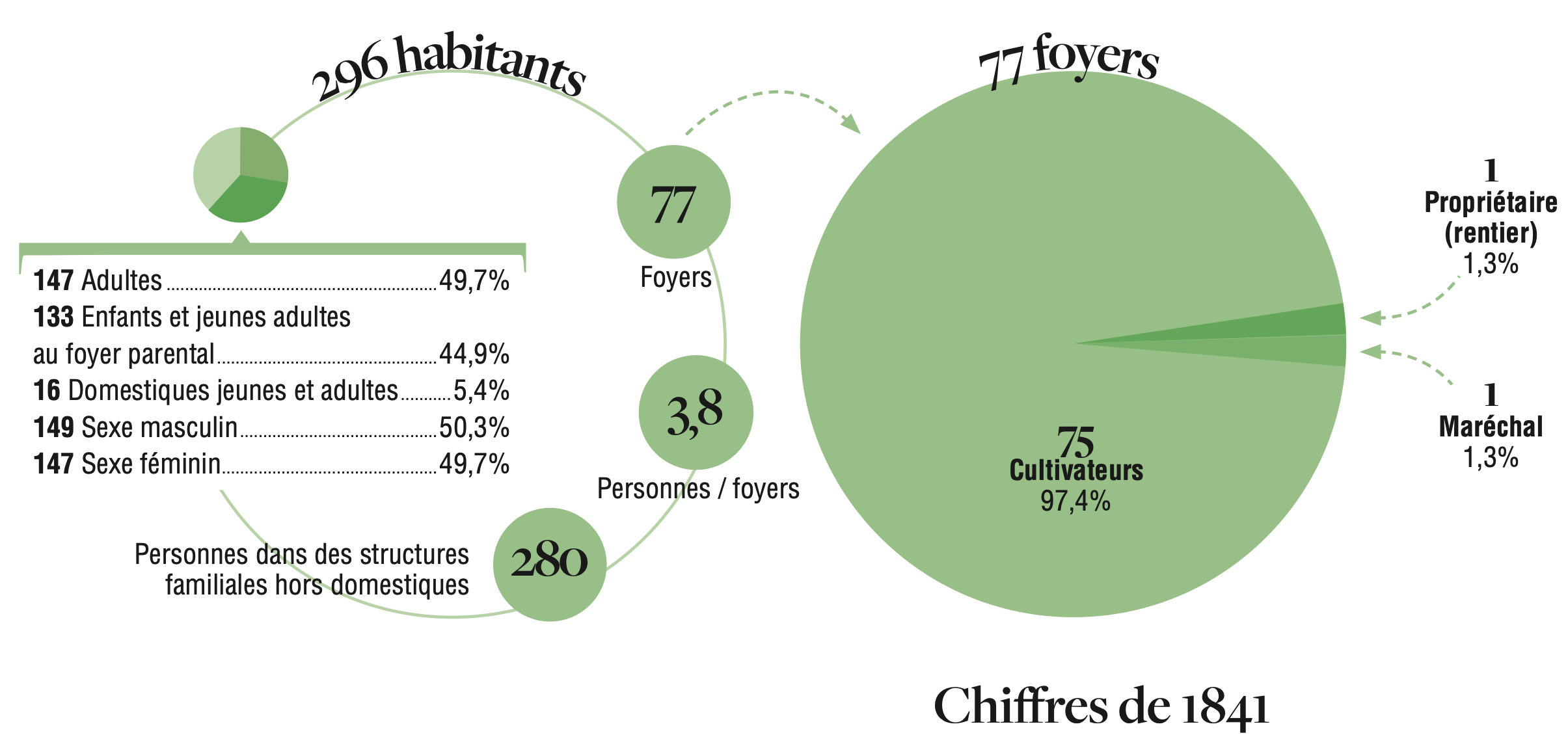

Le tableau ci-dessus issu de l’exploitation des données départementales est intéressant à plus d’un titre :

• Population : 296 habitants en 1841 contre 51 en 2023 et 72 résidents saisonniers.

• Nombre de foyers : 77 en 1841 contre 56 en 2023.

L’écart de 21 foyers correspond principalement au regroupement et la restructuration de l’habitat. Certaines fermes pouvaient abriter deux foyers, souvent de même famille, par manque de place et en raison d’une surpopulation évidente. Les veuves et les veufs isolés se contentaient d’une pièce attenante, comptant pour un foyer.

À ce jour, sur 56 foyers, 26 sont habités, 25 sont des résidences secondaires et 5 sont vacants. Pour info, la population était tombée à 25 résidents dans les années 90 (-92% par rapport à 1841), donc doublement depuis 1990.

• Profession : Sur les 147 adultes parents, 145 avaient le statut d’agriculteur

Deux ne l’avaient pas : une rentière propriétaire et un maréchal. (Au XIXe siècle le maréchal-ferrant était simplement dénommé maréchal).

D’après le recensement, il y avait un artisan mais aucun commerce à Mont en 1841.

Une famille d’aubergistes apparaîtra seulement au recensement de 1881. Ils étaient recensés comme cultivateurs jusque-là.

Il faut noter que tous les agriculteurs pratiquaient d’autres activités liées à leurs besoins. Ils fabriquaient une partie de leurs outils, pratiquaient la vannerie, fabriquaient les sabots, montaient les murs, tiraient la lave, bûcheronnaient, fabriquaient le charbon de bois. En plus de tenir le foyer et élever les enfants, les femmes participaient aux travaux des champs, jardinaient, filaient la laine de leurs moutons, elles transformaient les produits laitiers, vendaient leurs volailles, œufs, beurre et fromages, confectionnaient les confitures issues des fruits du verger, la charcuterie, la salaison, les conserves, etc.

L’autonomie des paysans était la garantie de leur survie, comme l’entraide systématique pendant les récoltes et les vendanges, qui était l’élément essentiel du ciment social de ces communautés agraires. La ferme était une véritable petite entreprise polyvalente.

Le recensement de 1841 ne fait pas mention d’instituteur. Des bâtiments à l’emplacement de l’école et de son logement sont dessinés sur le cadastre de 1824, mais à partir de quand ont-ils été affectés à l’école ? La loi du 28 mars 1882 de Jules Ferry rendit l’instruction obligatoire jusqu’à l’âge de 13 ans. Par ailleurs, il n’y a jamais eu d’église à Mont. La plus proche est située à Flagy, celle de Cortevaix est deux fois plus éloignée.

• Structure familiale

La superficie des fermes était principalement occupée par les animaux, les réserves (foin, paille, grains, semences, vin) et le matériel. L’habitation se limitait souvent à deux, voire trois pièces où s’entassait la famille.

Le nombre moyen de personnes par foyer à Mont était de 3,8 personnes en 1841.

Le nombre d’enfants et de jeunes adultes au foyer parental était de 133 individus, pour 147 parents. Le vieillissement de cette population qui a peu d’enfants commence à poindre. La cellule familiale la plus nombreuse y compris un aïeul et des domestiques comptait 9 personnes. Il arrivait fréquemment que ces derniers soient logés dans des conditions insalubres : étables ou autres pièces non contigües aux logements.

Sans mécanisation de l’agriculture, et malgré le travail des enfants non scolarisés, les exploitations manquaient partiellement de main d’œuvre, d’où l’hébergement et l’emploi de 16 « domestiques » parfois issus d’autres familles de la commune. Cela s’est pratiqué jusque dans les années 1960 avec les enfants de l’assistance publique.